市議会[所管事務調査]の質疑から教育委員会の本質が見えてくる

市議会の各委員会(総務常任委員会・文教経済常任委員会など)で[所管事務調査]がおこなわれることがあります。これは、特定のテーマについて執行部職員への質疑応答、あるいは委員(議員)からの意見や要望などを伝える場になっています。

この[所管事務調査]では、市の執行部による説明や答弁などから、市行政(教育行政)の本質が見えてくることがあります。また、各議員の関心がどこにあるか(あるいは関心が無いか)が垣間見えます。今記事では、このことについてお伝えします(質問とそれに対する回答も含めると、長目の記事となっています)。

No.371

🔸何について[所管事務調査]しているのですか?

市議会HPに「委員会の動き」として次のように掲載されています。

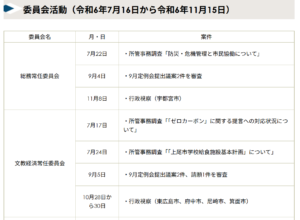

例として、上記(令和6年7月16日から令和6年11月15日)を見てみましょう。

このとおり、昨年7月の総務常任委員会では「防災・危機管理と市民協働について」、さらに文教経済常任委員会では「《ゼロカーボン》に関する提言への対応状況について」や「『上尾市学校給食施設基本計画』について」が所管事務調査のテーマになっていることがわかります。

これらの質疑等については、市議会HPの「議会中継」にて録画配信されています(議会中継 → (例)文教経済常任委員会 → 見たい日付を選択)

🔸直近(8月6日)の文教経済常任委員会では

8月6日に開催された文教経済常任委員会では、「学校の教師用教科書の活用状況」と「学校運営費に関する諸課題」がテーマとなりました。私(当ブログ館主)は、とりわけ学校予算の実態と保護者負担の軽減に高い関心を寄せているため、この文教経済常任委員会を傍聴しました。

当日の「所管事務調査」については、会議録はまだ作成されていませんが、「議会中継(文教経済常任委員会)」として録画が配信されています(一部音声の不具合あり)。

あらかじめ質疑・答弁の大筋が想定されている議会の一般質問と異なり、委員会での発言は、フリートーキングも多くなることから、市側の説明者や答弁者、あるいは質問する委員(議員)の本質が見える場面もあります。

🔸指導課長の説明から見えてくる市教委の「本質」

8月6日の文教経済常任委員会の[所管事務調査]の前半は「学校の教師用教科書の活用状況」でしたが、次のようなやり取りがありました。

| 委員(議員):教科書採択の際の専門部会(各教科6名)とはどのような部会か? |

| 学校教育部長:各教科の教科書の特徴について調べて資料を作成している。 |

| 委員(議員):どうやって人選しているのか? |

| 指導課長:学校訪問などの際に人柄等を見て、これから上尾市で中心になってもらいたい、管理職になってもらいたい教員に声をかけ、専門部会に出てもらっている。 |

いかがでしょうか。私は指導課長のこの発言を聞いて驚きました。

指導課が学校訪問に行きたがる目的は、こうしたことが理由の一つになっているのが明らかになる発言であり、「思わず本音が飛び出した」とも言えるものです。

しかも看過できないのは、「管理職になってもらいたい教員に声をかけている」と指導課長が堂々と述べている点です。「教育委員会事務局が関与する話ですか?」と聞きたくなります。

こうした発言から、「なんのための学校訪問なのか」という点も含め、現在の上尾市教育委員会事務局の本質が見えてくると言えます。

🔸「学校運営費(学校予算)」についての問題とは?

「所管事務調査」後半の「学校運営費に関する諸課題」については、当ブログでも高い関心を寄せています(No.357記事を参照してください)。

同記事でも言及したように、学校運営費(学校配布予算)に関する現状の問題は、次のように整理できます。

★学校配布の予算が少ない(校長に予算執行権は無い)

↓

★PTAの学校協力費(=保護者負担)に頼るようになる

↓

★公費で支出しなければならない費用も保護者負担となっている

🔸「所管事務調査」での質問とそれに対する回答は?

文教経済常任委員会での「所管事務調査」の際に、事前に出された質問(抜粋)と、それに対する市教委事務局(担当は教育総務課)の回答(概要)を見てみましょう。

| Q.学校予算(備品費や消耗品費等)は、なぜ校長が決裁できる額が無いのか。 せめて需用費の消耗品費や修繕料は学校長決裁にすべきでは? |

| A.市の規則で各学校の予算の執行権限は教育総務課長に委任されているが、学校の予算の執行にあたっては、学校長が必要性を判断して教育総務課と連携して教育総務課長が決裁している。学校から学校長決裁の要望が無いこと、消耗品の購入、印刷や修繕の発注などは学校判断で予算執行できているため、改正する必要は無いと考えている。 |

この質問への教育総務課の回答から、「校長には予算の決裁権が無いこと」「学校予算については教育総務課と連携して課長が決裁していること」がわかります。

一方で、「校長からは決裁権の要望が無い」と教育総務課は説明していますが、これは、「教育総務課に相談するよりも、手近なPTA学校協力費を使えばよい」という校長が少なからずいるということの現れではないでしょうか。

| Q.PTAや保護者(または児童生徒)名での学校(=上尾市)への寄附(例:卒業記念品)の中身はどれも公費で購入できる品目となっている。 教育委員会事務局(教育総務課)として、年度末の「卒業記念品」をはじめとした保護者からの寄付の状況を調査すべきでは? |

| A.学校に対する寄附については、学校長から教育委員会に提出される「寄附受納伺い書」により状況を把握している。 |

教育総務課の回答は「だから何? それについて何の考えも無いの?」と言わざるを得ません。問題は、公費で購入できる品目でありながら、なぜ保護者からの寄付を「放置」しているのか、という点にあります。

| Q.上尾市教育委員会として「(時限的ではなく)保護者負担の軽減」を前面に打ち出すべきでは? |

| A.保護者の負担軽減として、林間学校参加費、部活動運営費等に補助金を交付している。また、準要保護者に対しては、学用品費、郊外活動・修学旅行費、学校給食費など学校生活に必要な費用の援助を実施している他、小中学校に在籍する第3子以降の児童生徒の給食費を補助するなど負担軽減に努めている。 |

質問は「保護者負担を前面に打ち出すべきでは?」ですが、教育総務課の回答は、就学援助による補助(=法定)などの説明にとどまっています。

なお、林間学校補助費は参加児童生徒1人あたり3000円、部活動はその部ごとに10,000円となっています(ひとり1万円ではありません。「部ごと」です。念のため)。

林間学校は市内全部の小中学校で実施されているわけではないと思われますので、情報公開請求していきます。

| Q.PTA組織がある学校について、PTA会費の内「学校協力費」の額と支出の中身を調査し、明らかに公費で負担すべき品目については是正していく必要があるのでは? |

| A.毎年度、学校事務説明会において、各学校に対しては、必要な経費については公費で支出すること、必要な予算は予算要求をおこなうことを指導している。また、令和7年5月8日付け文書により、小中学校における適正な予算執行について発出し、学校運営に要する費用について保護者へ経済的負担を転嫁することのないよう、寄附受納に際しての留意事項を通知している。 |

この回答は基本的なところで矛盾しています。毎年度「必要な経費については公費で支出すること」を指導しているのであれば、当然毎年度各学校の「PTA学校協力費」の中身についても調査しているはずです。それを今年度から「留意事項の通知」を始めたのはいったい何故なのでしょうか?

| Q.PTA組織が無くなった学校において、従前の「学校協力費」の有無を調査していただきたい。 以前「学校協力費」があったが、現状無くなったのであれば、その経緯も知りたい。 |

| A.あくまで、PTA協力費は公金ではなく任意団体の私費であることから、市が関与することはできないと考えている。 |

この回答も「???」と疑問符がつくものとなっています。当日の[所管事務調査]には事務局として生涯学習課長も同席していましたが、情報公開請求の過程で、PTAに関わる問題はすべて生涯学習課が担当していることが明らかになっています。ただし、「学校協力費に関しては教育委員会は関与しない」という姿勢は一貫しています。

もしそうであれば、「学校運営に要する費用について保護者へ経済的負担を転嫁することのないようにする」という回答とは矛盾するのではないでしょうか。

なお、生涯学習課長は、同席していたものの、一度も発言していませんでした。

| Q.学校により額の多寡は若干の相違があるものの、新入学の際の諸費用(制服などを含む)、遠足や修学旅行、部活動の経費など、保護者にとっては多額の費用がかかります。 その実態を本格的に調査し、「受益者負担」と一括りにせず、少しでも保護者の経済的負担を軽くするために何らかの具体的なアクションを起こすべきではないでしょうか? |

| A.保護者の負担軽減として、林間学校参加費、部活動営費等に補助金を交付している。また、準要保護者に対しては、学用品費、郊外活動・修学旅行費、学校給食費など学校生活に必要な費用の援助を実施している他、小中学校に在籍する第3子以降の児童生徒の給食費を補助するなど負担軽減に努めている。 保護者に対する新たな経済的負担の軽減策については、他市町村の実施状況や政策的な必要性、市の財政的負担などを考慮しながら慎重に検討する必要があると考えている。 |

この回答からも、「市教委は保護者負担について極めて消極的」なことがわかります。

そもそも、就学援助制度は、次のとおり、法律によって定められている制度です。

| 学校教育法 第19条 |

| 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 |

教育総務課の「回答」は、「就学援助制度は学校教育法に基づいている」ということには言及せずに説明したと言えます。

🔸委員(議員)からの質問は「3名」ですが…

以上お伝えした「学校運営費に関する諸課題」についての[所管事務調査]での議員の質問は3名のみでした。

井上淳子議員からは「林間学校補助費」と「部活動補助費」の額の確認がされました。

また、坂東知子議員からは、学校事務職員から直接聞いた学校予算に関わる問題点を含め、次のような指摘がされています。

| 学校長の決裁権は今のところ上尾市では無いということだが、備品費や消耗品費が足りていないからPTAの学校協力費を使っている学校が実際にある。 修繕が小規模でも、毎回毎回教育総務課と調整するとなると、使いづらいのではないか。直接学校事務職員から伺ったが、ピアノの調律やワックスがけだけでその費目(役務費)の予算が無くなってしまうという実態がある。 もう少し学校が使いやすくなるよう予算の制度にしたほうがよいのではないか。 |

この指摘に対して、教育総務課長は「予算が無くなれば、校長から予算要求がされている」と答えましたが、坂東議員は「とは言っても、実際には学校協力費が使われている」という学校現場の実態が指摘されました。

他では、小池委員が「プール清掃費」について質問しましたが、内容は当ブログで関心を寄せている保護者負担の軽減とは関係ない質問でした。

🔸委員会の[所管事務調査]に今後も注目

今記事では、8月6日に開催された市議会文教経済常任委員会の[所管事務調査]の概要についてお伝えしました。

今回の「学校運営費に関する諸課題」に関する[所管事務調査]からは、他の議員(委員)の「保護者負担の軽減」への関心は高くないように思えるのは残念です。

一方、坂東知子議員は、上記の質問のほか、今年度の予算執行の状況しだいでは(どこまでが公費で、どこからが私費=保護者負担なのか)についての『ガイドライン』の作成も視野に入れるべきであると述べています。

当ブログでも、学校の児童・生徒の保護者負担の軽減についての問題について、引き続き注目していきます。

上尾市の教育予算を他市と比較してみると・・・

平成29年に市長となり、現在8年目の畠山上尾市長は、公約の1つに

「子育て世代が頑張れるまち~子育て・教育環境のさらなる充実~」を掲げています。

市長は本当にこの公約を実現しようとしているのかを、予算面から検証してみました。

1人当たりの教育費ランキング *埼玉県全63市町村の中での順位

令和2年 63位(最下位)

令和3年 62位

令和4年 63位(最下位)

予算全体に占める教育費の割合(令和6年度)

上尾市 8.9 %

県平均 11.8 %

*県平均に追いつくためには、教育費を20億円以上増やすことが必要

上記のように平成29年の市長就任以来、1人当たりの教育費ランキングは、ほとんど最下位で、予算全体に対する教育費の割合も県平均から大きく後れをとっている状況が続いており、過去の後れを取り戻すためには教育予算を約100億円以上増やす必要があります。

教育は子どもたちの将来だけでなく、上尾市民の将来にとっても大変重要なものです。

市長には、小手先ではなく大幅な予算の組み換えを図ってもらいたいと思います。

尚、昨年4月に市議会議員約15名を集めての勉強会で、資料をもとに上尾市の教育

予算を増やすことを訴えましたが、ほとんどの議員は関心を示しませんでした。

参考資料:令和4年度 埼玉県市町村決算比較資料(北本市議会議員 桜井 卓氏 作成)

埼玉県市町村財政状況資料集

コメントと貴重な資料を提示していただき、ありがとうございます。

私も以前から、教育長や教育委員、教委事務局職員が「教育費」そのものに言及しないこと、あるいは「保護者負担の軽減」を全面的に打ち出さないことに疑問を持っていました。

市長は教育委員会に丸投げですから、市長自らの姿勢も教育委員会ど同様に見えます。

これからも、この点については現状を事実に即して市民に知らせていく必要があると考えています。