「働き方改革」の方針を示すだけの市教委、その方針さえ無視する校長

『上尾市立小・中学校における働き方改革基本方針』が9月1日から改定されました。

「業務の徹底的見直し」「夜遅くまで職員室にいないようにする」などについて、「具体的にどうすればよいのか」という「実効性のある対策」から目をそらした結果、改定前の『基本方針』に掲げた目標はまったく達成できませんでした。

しかも、教育委員会が「学校に何時以降に来て、何時には退出すること」と決めたことすら無視する校長もいます。その校長は、県教委の「学校管理担当の主幹」としての経歴もあるというのですから、問題は根深いと言えます。

今記事では、「学校の働き方改革」に関連しての教育長の姿勢や、現場の校長の対応などについて事実を示しながらお伝えします。

No.374

🔸学校の『働き方改革基本方針』制定の経緯

9月1日に改定された『上尾市立小・中学校における働き方改革基本方針)』。

この『基本方針』は、5年前に突然市教委のHPに掲載されたという経緯があります。

その時の事実関係を確認してみましょう。

*2020年10月頃

最初の『基本方針』が突然市教委HPに掲載された際、あまりの唐突さに違和感を覚えた私(当ブログ館主)は情報公開請求しました。以下がその内容です。

| (2020年11月 教育委員会の対応についての情報公開請求) |

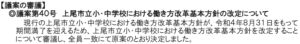

| 上尾市教育委員会による『上尾市立小・中学校における働き方改革基本方針』(令和2年9月1日~令和4年8月31日)については、上尾市教育委員会のHPに掲載されているものの、教育委員会定例会・臨時会を通じて議題としては取り上げられていません。 そこで、このような重要な『基本方針』がなぜ教育委員会の定例会・臨時会の議題として扱われないのかが判別できる文書・資料等。 |

この情報公開請求の結果は「文書不存在による非公開」でした。

私は担当課である学務課の職員と何度か面談し、「どう考えてもおかしい」ことを伝えたところ、担当者は「確かにそうですね」ということでした。

🔸教育委員の指摘を「完全スルー」した西倉教育長

*2022年 8月の教育委員会定例会の状況

私が学務課の担当課職員と何度か面談した結果、「改定版」が2022年8月の教育委員会定例会の「議案」となりました。つまり、元となる『方針』は上記のとおり定例会の議事にならなかったにもかかわらず、「改定について」が議案として審議されたのです。

(2022年8月の議案についての概要)

問題は教育長の姿勢です。 この時の定例会の会議録を確認してみましょう。

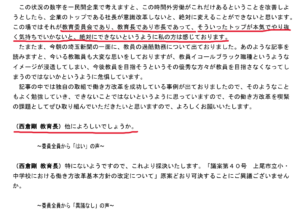

「この状況の…」以下の発言は、大塚崇行教育長職務代理者(当時)のものです。

大塚氏は「時間外労働がこれだけあるということを改善しようとしたら、企業の場合は社長が意識改革しないと、絶対に変えることができない」としたうえで、「ここでは、それが教育委員会であり、教育長であり市長であって、そういったトップが本気でやり抜く気持ちでいかないと、絶対にできない」と述べています。

この発言に対し、西倉剛教育長は何と言ったかというと

(西倉剛 教育長)他によろしいでしょうか。

このとおり、大塚教育長職務代理者(当時)の発言を「完全スルー」したのです。

普通の感覚の持ち主であれば、教育委員から「教育長がリーダーシップを発揮してください」と言われれば、そのことについて「わかりました」くらい言うでしょう。

ところが、西倉教育長は教育委員の発言を無視したのです。

これが、今もなお教育長を続けている西倉氏の姿勢なのです。

🔸達成できない「目標」は何のため?

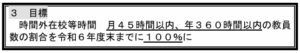

この8月までの「働き方改革」の具体的な目標は、次のとおりでした。

この目標は、当ブログの No.368記事 でお伝えしたとおり、市内のどこの小・中学校でも達成できませんでした。

*2025年 9月の「改定」は目標の先送り

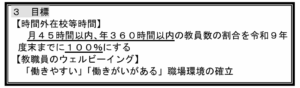

それにもかかわらず、9月の改定では次のような目標を掲げています。

どこが変わったのかと言えば、「令和6年度末までに」が「令和9年度末までに」と先送りされたことと、【教職員のウェルビーイング】という表現が加わったことです。

これは、埼玉県教委の「学校の働き方改革」の目標をそのまま引き写した目標となっており、上尾市の独自性は見当たりません。

🔸市教委が掲げたルールを、勝手に変更する校長

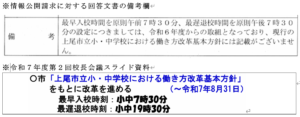

聞き慣れない言葉ですが、市教委は昨年度から「最早入校時間」と「最遅退校時間」なるものを決めて取り組んでいるそうです。このことについての事実関係を整理してみます。

このとおり、上述の『基本方針』に加え、「出勤時刻は早くても朝7時半で、遅くとも夜7時半には学校を出るように」ということで取り組んでいるそうです(もっとも、同じ職員が 7:30~19:30 まで在校するとしたら、それだけで12時間となってしまいますが)。

上の資料により、校長会でもこのことを伝えているのがわかります。

では、学校現場での実際の受け止めはどうでしょうか。

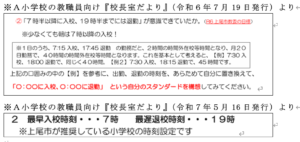

私は情報公開請求の過程で、市内のある学校(仮にA小学校とします)の「職員向け校長室だより」を入手しました。その中の今記事に関連する中身を見てみましょう。

このとおり、A小学校では「市教委はこう言っているが、本校ではこうします」と勝手に変更しているのが上記資料からわかります。

私はこれらの事実関係について市教委に情報公開請求しました。その結果、「A小学校校長に口頭で確認したところ、校長だよりに誤って記載してしまったことを認め、職員に改めて正確な時間設定を伝えるとのことです」との連絡がありました。

🔸教育長や市教委、校長の本気度が問われる「働き方改革」

今記事では、9月に改正された『上尾市立小・中学校における働き方改革基本方針』制定について、事実に基づいてお伝えしました。

この問題についての教育長の「極めて消極的な姿勢」や、市教委の目標の決め方、あるいは校長による恣意的な判断など、おわかりいただけたかと思います。

また、上述のA小学校の校長には、以前は埼玉県教育委員会の「市町村支援部小中学校人事課学校管理幹兼教育総務部総務課主幹」という職歴があります。

つまり、埼玉県教育委員会にいたときは市町教委を「指導」する立場だった者が、現場に戻ると教育委員会の取組や指導は軽視するという、ひとつの実例であると言えます。

この問題は「ほとんどの校長は、そんなものでは?」というだけでは済まない、根深い問題であると指摘できます。

本気で「退校時刻」を設定するのであれば、現在は各校まちまちの「警備保障会社の職員退出時刻の設定」を19:30とする(それでも遅すぎますが)などの方策があるはずです。

私はその具体的方策について「市長への政策提言」をしましたが、今のところ私の提言は採用されていません(「市長への政策提言」については、後日問題点を整理したうえで記事にする予定です)。

引き続き、この問題については高い関心を寄せていきたいと考えています。